阿特伍德改写荷马史诗奥德赛,以奥德修斯的妻子珀涅罗珀的第一人称叙述,书名曰《珀涅罗珀》。改得真是好,传统故事遗失的那一面,也就是女人的那一面,挖掘得十分精彩。

珀涅罗珀与母亲的疏离,对父亲的恐惧,和海伦之间的嫉妒与撕扯,和奥德修斯的私密对话的单方面阐述,和公家老仆的矛盾,和十二女仆之间利用与怜惜的张力,与儿子争夺权威的掌控等等,真是丝丝入扣。一个天大的悲剧,被世人传唱。

我记得小学写作文都要学“改写”,被改得如火如荼的故事,是《西门豹治邺》——当时的语文老师是没有能耐而且我们这些小屁孩也太小,不懂得,讲述故事亦是对权利的把握。荷马史诗唱了这么多年,也就是到了二十一世纪才有阿特伍德这样的人物改写。书的序言里面说“神话是代代相传,深入人心的故事,它表现并塑造了我们的生活——它还探究我们的渴求、恐惧和我们的期待”,十分贴切也直指核心。

尾声之前有一篇类似于穿越体的小文,同样是珀涅罗珀的视角,题曰《冥府的家居生活》,是全书高潮过后的收尾,手笔高超。

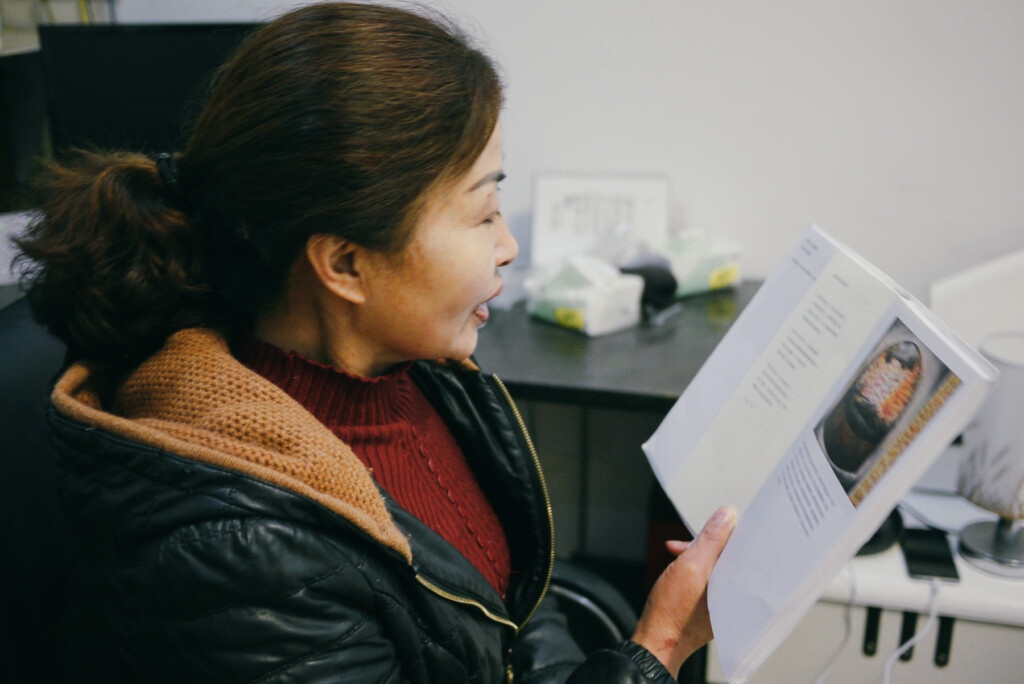

最后推荐pdf/epub阅读利器MarginNote3,完全替代了我之前使用的kindle+apple book的糟心组合。

冥府的家居生活

作者:玛格丽特·阿特伍德

译者:韦清琦

几天前的一个晚上我看到了你们生活的世界,我利用了一个处于沉迷状态的通灵者的眼睛。她的客户想联系她死去的男友,问一问她是否应该卖掉他们的公寓房,可是她们却找到了我。每当有了空当我总是跳过去补缺。我总是嫌出去的机会不够多。

可以说我并非要贬低我的宿主,不过令人惊呀的是活着的人一直在纠缠着死人。时代不断更替,这一点却几乎亘古不变,虽然其手段总在推陈出新。不能说我很惦念那些女巫师一她们带着金枝向形形色色的暴发户拉生意,而后者也想知道未来的情况并把阴间的居民搅得不能安生——不过女巫师至少尚懂点礼节。后代的魔法师和术士则要差劲些,尽管他们对整个通灵术施行起来还算一板一眼。

可是如今的顾客要打听的都是些鸡毛蒜皮的事儿。他们想知道股市价格、世界政治、他们自身的健康诸如此类的愚蠢问题,此外他们还想跟许多在我们这个国度里根本不知名的人交谈。这个所有人都企盼的“玛丽莲”是谁?“阿道夫”又是何许人也?与这些人打交道真是费时费力,还惹人生气。

然而只有通过这些有限的锁孔向外窥视我才能追踪奥德修斯的下落,那么多年来他并没有以他自己惯常的面目在此处出现。

我想你们是明白规则的。如果我们愿意,我们是能够还阳再生的;但首先我们必须喝“遗忘水”,这样我们过去的所有生活都将从记忆中抹去。理论上是如此,不过,就像所有的理论一样,这不过是个理论。“遗忘水”并非总能产生应有的效能。很多人什么都没忘。有人说其实不止一种水一也有“记忆水”供人饮用。这些事我并不想去弄清楚。

这样的旅行海伦做过不少次。那是她的讲法——“我的小小旅行”,“我一直玩得很高兴,”她会这样说起来。接着她会详细地描述自己近来的征服记录,并把时装的变化趋势一股脑儿地全说给我听。正是通过她我才知晓了美人斑、遮阳镜、裙撑、高跟鞋、束腰、比基尼、有氧锻炼、身体穿孔以及吸脂术。然后她便侃侃而谈自己是如何的调皮,引起了多么大的骚动,还有毁了多少男人。有多少帝国因她而崩溃,她喜欢说。

“我知道关于整个特洛伊战事的解释都变了,”我告诉她, 以消一消她的气焰。“如今他们认为你不过是个神话。战争其实都是为了贸易路线。学者们就是这么说的。”“哦,珀涅罗珀,你不会还在嫉妒吧,”她说。“我们现在一定能成为朋友了!下一次我上去游玩时何不跟我一起去? 我们可以到拉斯维加斯旅行。姑娘们的节日之夜!不过我忘了一那不是你的风格。你更愿意做个忠实的小妇人,守着织机呀什么的。我可不学好,这些是做不来的,会给憋死的。可你总是喜欢做家庭主妇。

”她是对的。我决不想喝“遗忘水”。我看不出那有什么意义。不,我明白它的意义,可我不愿冒险。我过去的一生充满了磨难,可谁能说下辈子不会更槽呢?即使是通过有限的接触途径我也看得出,世界仍然和我的时代一样凶险,只是悲惨和苦难的范围比以前更深广得多。而人性呢,还是一如既往的浮华。

所有这些都阻止不了奥德修斯。他会到这下面来小住一段时间,他会表现出很高兴见到我,他会说和我一起在家过日子是他惟一的愿望,无论他跟多么有魅惑的美人上了床或者无论他经历了多少狂野的冒险。我们安安静静地散一会儿步,嚼几朵长春花,叙叙旧;我会听他讲关于忒勒马科斯的消息——他现在是国会议员,我正感到骄傲!—而接着, 正当我开始觉得身心有所放松时,当我感到可以原谅他对我做的一切并接受他所有的缺点时,当我开始相信这次他要动真格了时,他又要准备远走高飞、径直投向“遗忘河”重生去了。

他的确没说假话。他的确有这份情义。他想和我在一起。他说这些时流着泪。可接着某种力量总会把我们硬生生拆开。

是女仆们。他看见她们远远地朝我们走来。她们使他感到紧张。她们让他坐立不安。她们引起了他的痛苦。她们逼迫他躲到另外的地方,做另外一个人。

他曾做过法国将军,曾是蒙古入侵者,曾是美国的企业巨头,曾是婆罗洲猎取人头的蛮人。他当过影星、发明家、广告商。下场总归很糟,不是自杀就是横祸或是战死或是遭遇刺客,于是他一再地回到这里。

“为什么你们就不能放过他?”我向众女仆嚷道。我得大声叫装因为她们不让我靠近。“已经够了!他真的忏悔了,他做了祈祷,他让自己得到了净化! ”

“在我们看来还不够,”她们呼喊道。

“你们还要他怎样?”我问她们。此时我哭了出来。“告诉我呀!”

可她们只是跑得远远的。

说“跑”并不太准确。她们的腿并不挪动。她们仍在抽搐的脚没有着地。