2024.06.09

难以置信啊,这个小毛鸭一个月就可以长到母亲这么大了,虽然绒毛还没有脱净,游起来快得很,只是体型略小还跳不上河岸。

pour vous

难以置信啊,这个小毛鸭一个月就可以长到母亲这么大了,虽然绒毛还没有脱净,游起来快得很,只是体型略小还跳不上河岸。

在德语里面有一个词组学得比较早,叫“去遛弯”或“去散步”,Spazieren gehen。开始没有当一回事,直到有人提醒我要是哪个人用这个词说要去“遛弯”,指不定就是要走个十几公里起步。我虽脚力不差但还是被震撼了一下,以至于都不敢乱用这个词了。

初到慕尼黑,摸索了一下周边的几条经典遛弯路线,略微整理了一下相关信息,方便以后查数据。

Tegernsee在慕尼黑西南50公里,比较知名的山峰有Neureuth和Wallberg。Wallberg拥有全德国最长的雪橇道,长达6.5km,需要雪橇速降825米耗时30分钟。冬天很想来试一试!

Neureuth的路线全年都可以走,上下走一圈不过两小时。山顶有一处视野开阔的啤酒屋,供应啤酒与各种热食。很可惜我们不知道这个情报,上山过程中已经吃了一轮干粮,所以啤酒也没有喝。这是第一次俯瞰巴伐利亚阿尔卑斯,颇激动。Tegernsee本身周边的小镇也挺可爱,非周日逛一逛应该是更热闹一些的。

注意,Wank的W发音为“v”!

Garmisch-Partenkirchen 是1936年冬奥会举办地,那一次冬奥会也是第一届以高山滑雪为特色的奥运会。

Garmisch镇和Partenkirchen镇原本是两个独立的镇子,Partenkirchen原本是罗马到奥格斯堡的贸易路线上的重要站点,Garmisch的历史却要晚得多。希特勒为举办冬奥会在1935要求两位市长强行合并,从此以后便统称为Garmisch-Partenkirchen。如今,因为Garmisch的发音更容易,经常被游客们简称此地为Garmisch——然而如果是作为Partenkirchen的居民,一定是错愕的,莫名其妙就丢了自己地方的名字。作为对Partenkirchen的尊重,有些人也称此地为GaPa。

我认识的所有奥地利人谈起Tyrol的山,都是一脸自豪——我初次来到这里也被Kaisertal的美所震撼。直到2008年6月1日该村临近的隧道开通之前,山谷里的这个小村都只能通过步行进入。在此之前居民的生产器械和运输工具(汽车、摩托车等等)都是直升机运进山里的,或者拆分成部件运进山。这是奥地利最后一个通公路的村庄,2008年!

地图上标记的线路我并不太满意,全程都是砂石路又暴露在太阳下,走起来颇费劲,所以半程我们便切换到树林里的林道,步行距离是远一些但是在松动的泥土上走路,要舒服得多,也很安静。

没有爬,但是特好看的。7c/5.12d也是油光可鉴滑,这得多少人爬过…

路书 线路20 https://www.climbers-paradise.com/sportklettern-innsbruck-tirol/location/martinswand-alpinmagazin

2024年5月26日,奥地利多段初体验,简单的UIAA 6+级(5.10b)线路七段200米。大约两个半小时。向阳面,宜晚春和秋季攀爬。

路书 https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/kaiser-max-spaetlese-martinswand

无需绳降但下山略费劲,路线不清楚摸了半天,走了大概有一个小时,穿旧的越野跑鞋不停打滑,地形还是比较需要摩擦力大的接近鞋或者越野跑。路上看到好几次臆羚,身手矫健在岩壁上跳来跳去。

在维也纳出差,腾出半天和朋友一起去看了一下岩壁。岩壁右侧已经被磨到油光可鉴,定级只有5.7但是先锋爬起来至少有5.9的感觉,所有可以借力的摩擦点全没了… 左侧线路岩石松动比较多,爬起来有点心惊胆战,30米感觉好长好长。可能以后不会再来这里了。听朋友说写路书的这个人是个极右翼,所以路书重新出版的时候书上还特别标注了disclaimer…

路书 https://www.thecrag.com/en/climbing/austria/wien-vienna-area/area/2295642468

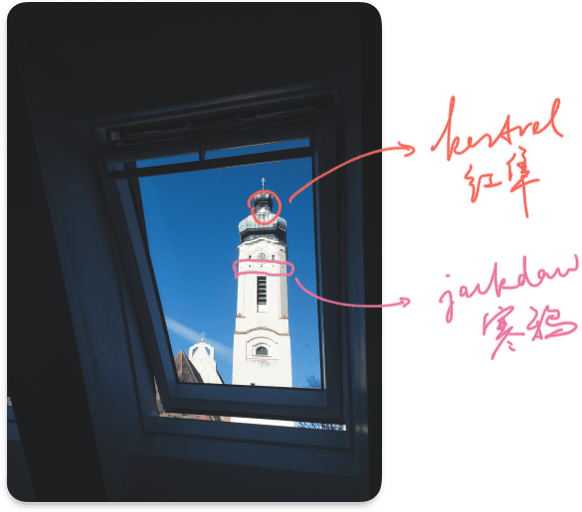

早晨天上有只鸟在塔楼反复盘旋,倒影投射在餐桌的玻璃面上,吸引我抬头看了一眼。仔细一看发现盘旋姿势和体态都不太熟悉,时不时还来个俯冲,倒是有点像镰仓常见的黑鸢,心想不会是猛禽吧。拿目镜仔细看了一下竟然真是红隼,跟踪着它盘旋几圈,竟然钻进了楼顶的洞里。顺势观察了一下楼下的几个小洞,住了一圈圈的寒鸦,黑帽灰头,有点帅气,长得很像白头发的好莱坞影星。

简单查询了一下,发现鸟类保护协会LBV在2009年的一份日志上称,在钟楼塔顶放置了多个育雏箱并持续维护。怪不得这附近都不怎么看见鸽子!(以下图片来自LBV的年鉴。)

第一次在德国野攀,线路简单,极其轻松——和日本动辄就要用510bc热身的情况形成了鲜明对比… 全天都没爬上510但是仍然快乐。旁边有一条简单的两段,适合用来练习。只是穿着Solution哪怕只爬两段,大脚趾都快掉了。

路书 https://www.thecrag.com/de/klettern/germany/kofel/area/766562796

crag下来步行到城里就有冰淇淋吃。

Qiaoqiao & Jonas

很久以前大学时还在日月光华outdoor活动的时候,穷得响叮当一件正经的户外装备都没有。大学毕业时买了一件迪卡侬防风衣,跟随多年。登山鞋没有,大学快毕业时咬牙买了一双vibram胶底的登山鞋(品牌忘了)但是不知何故穿了几次就离奇失踪。后来一双球鞋征战南北,竟然也走了不少地方,又过了个几年弄了一双cat pillar,很重很皮实却也并不是完全专门登山用的,然而也就那么穿了好几年爬这爬那直到有一年在箭扣挂花了一大块皮子退役。当时的好朋友都特别热心,要出门就吆喝一声,四面出手相借什么都可以借到。帐篷、登山包、汽炉、相机、登山杖… 等等,一出门可以说全身上下几乎没有一件装备是自己的。好像是谁还给俺起了名号叫“租八借”。

在此感谢所有借给过我装备器材的好朋友 :)

从日本来到慕尼黑,大部分户外装备都装了箱子走海运,没有带在身边。然而幸运遇到了热心朋友Jana和乔峤,瞬间凑齐雪链登山杖,甚至还蹭到了一顿美味午饭,然后轻装上阵。来到陌生的户外环境,拿着借来的装备,看不一样的风景,多少有一点乘坐时光机的感觉。当然,身上的technical layers比以前熟练太多,不同场景都能轻松应对,但对于陌生环境心动的感觉却一点都没有减弱。

在日本登山,常常走了很长的山路才终于进入山脉腹地,得到一览众山的回馈,然后再渐渐进入爬上山脊线的频率。可是Garmisch四周的山有一种震慑感,城镇地势平坦却离山惊人地近,给人很强烈的视觉冲击。对我来说,甚至好像这般景观来得过于容易,竟然心里生出了没有付出什么努力就得来了好风景的负罪感。

朋友说,soon you will get used to it and take it for granted… 我觉得永远不会!

庭前垂柳珍重待春风

Jana, skiing in Mayrhofen, Austria

來到慕尼黑兩週有餘,事務繁忙,每天在住處與超市之間兩點一線,還得等到一個好天氣才得至在戶外轉悠,打探周圍地形等等。一時間,朋友們問起,慕尼黑怎麼樣啦——我只能匆匆一答,還沒有開始感受。

終於有機會帶著雙鏡出門去伊薩爾河邊走走,不想鳥語繽紛根本走不動腳。其中最為可愛的發現是“河烏”——這只小鳥可不止“河裡的烏鴉”那麼簡單,確是白喉白腹,行動敏捷。我發現它的時候,它正立在河岸上,在保持水平方向絕對穩定的情況下上下點動,因為頻率非常固定,所以很遠就能立刻識別到了。那點動的姿勢看起來有點搞笑,似乎一個人在做深蹲運動一般。我誤以為它是在求偶炫耀,它卻一個意外轉眼間飛向水面潛入水下。河水清澈透明,我甚至可以看到它在水下張開尾羽協助行動的細節。以前我只见过鸭雁或者海鸟潜水,这么小的小鸟潜水还是第一次看到,兴奋不已。

結合羽色和行為模式,ebird幫我確認是白喉河烏(white throat dipper)。至此我才突然想起,这并不是我第一次看到河烏啊!

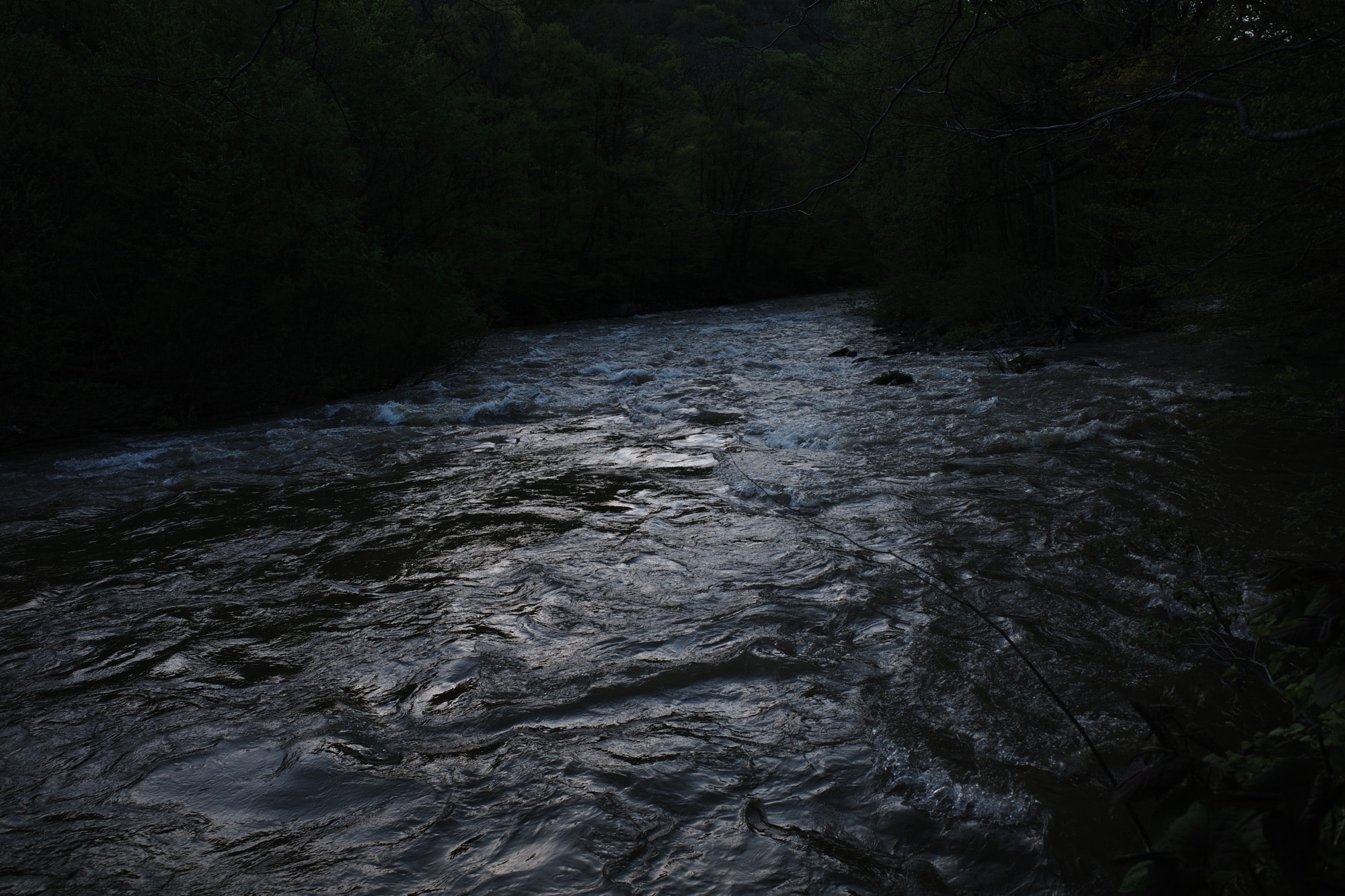

大约是2021年,疫情还在如火如荼的时候,我与朋友小爱与Baylee去地广人稀的青森散心,彼时我刚刚开始观鸟什么也不认得几个。青森最有名的奥入濑溪流(很奇怪,在日本“溪流”一般指的是流速快水量大的大河,反而“河”“川”这些指代的却是小很多的水流)是著名的踏青胜地。有不少酒店就建在河边,我们住的地方也临河,还因此给客人安排了早晨六点坐在河边观水用早餐的服务。我睡眼新松坐在那厢,有几只乌鸦似的鸟,立在水里的石头上,时不时往上游飞一下,再乘水“速降”到下游。如此反复。我和两位朋友饶有兴致地看着它们上下玩耍,后来酒店大堂的书上解释这是快速流动的水边才会有的“河乌”(日语kawagalasu 直译“川乌鸦”)。今日的我,才得以确认当时看到的实际是通体褐黑的褐河乌(brown dipper)。

所以今日一下加新翻倍,买一送一。 都说人不能两次同时跨入一条河流,我却在两条不同的河流,同时跨入了一个属于河乌的记忆。

此外,慕尼黑常见的大山雀和日本常见远东山雀,是亲戚,除了胸前羽色不同,大山雀的声音更嘹亮更丰富。因为同是遍地可见很熟悉的菜鸟,对比就更加强烈了。

从鸟林回到人间——慕尼黑安全峰會,今日整個市中心被各式各樣的抗議佔領。有抗議安全峰會本身的,有抗議普京聲援烏克蘭的,氣候變化巴以衝突等等等等,滿大街都是警察。還有在LV門前抗議使用動物皮草的。整個歐洲最迫切的政治議題都在街上了——在亚洲生活很久的我们看到这般情景还是驻足许久,唏嘘不已,在鸟的世界里不过是大山雀和远东山雀的差别,换了人间,却是四处烽火。

(图为奥入濑溪流)

听到跳岛的新节目「当你在凝视鸟的时候,鸟没空鸟你」时候想起来一些今年的可爱瞬间。

和表妹四年没见,再次见面我们在深圳湾的傍晚碰头,正是暴雨前的多云天气,白鹭湾逗留了不少白鹭,附近的步道边有年轻的团队在玩“两人三脚”的团建,也有疲惫的人在长凳上午睡。我们相谈甚欢,以至于突然间拳头大的雨点落下来,被迫退入街边书店也丝毫不减兴致。我俩坐在窗边继续交谈,旁边的人有些在自习,有些在看书、打盹,好像竟没有被两个喋喋不休的女人打扰到。我拿望远镜往不远处的水边一扫,竟然也有一些有趣的发现。

来了 走了