2023.12.09

Wubert trail

pour vous

Wubert trail

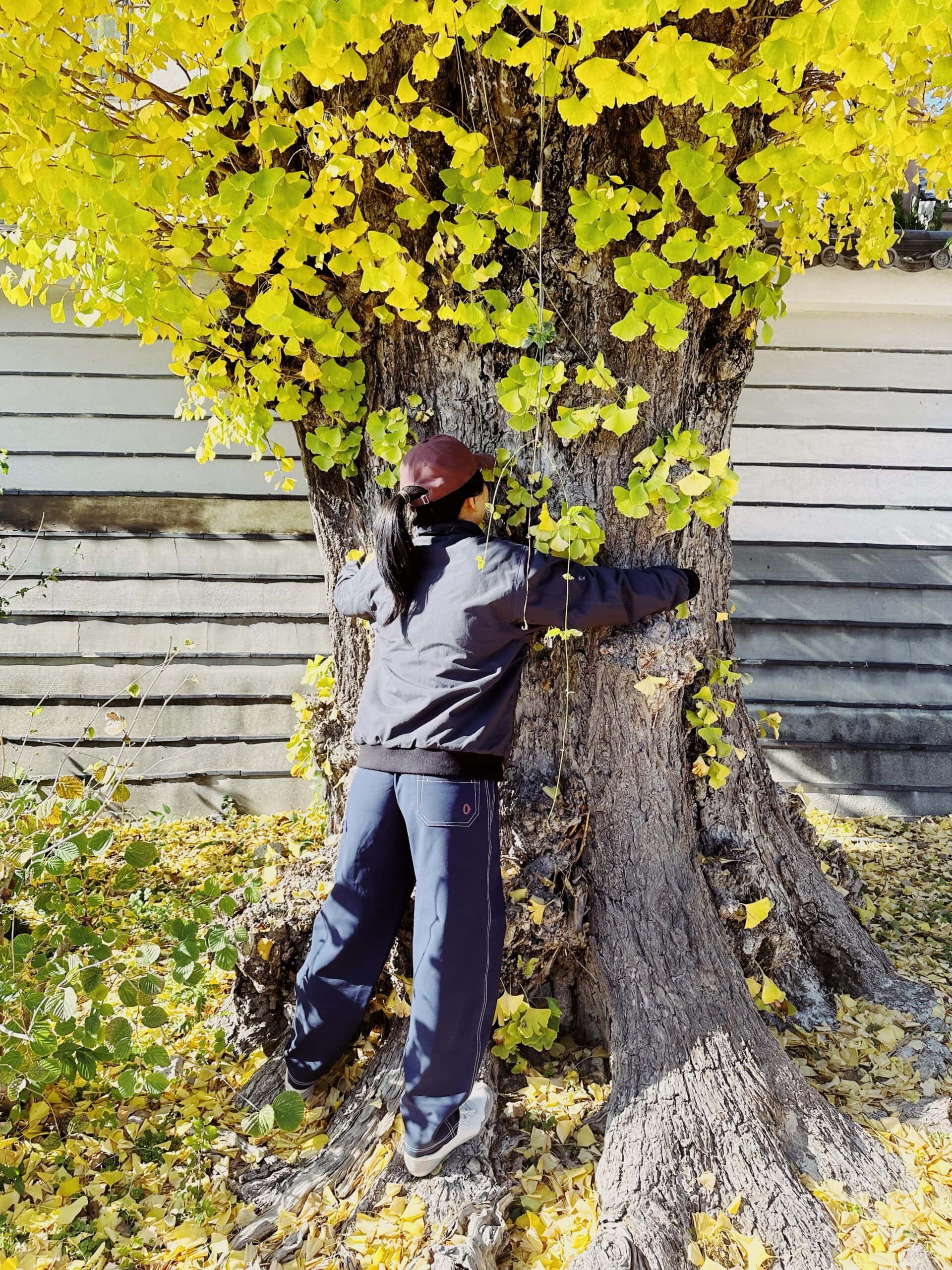

秋 别来无恙

Square Cave, Yangshuo, China

快要到虹桥机场时,随手翻地图,发现很多地名都带个“浪”或者“更浪”,比如虹桥这一区域就有“周更浪”、“康更浪”、”小涞浪“、”南顾更浪“、“汤更浪”。好奇查了查,原来“更”即“梗”,“浪”即“那儿”,“周更浪“意思大约就是”周家的田埂那儿“的意思。倒是可爱,又有些古意。

驱车往家,高速公路附近往往有水网,而一路上还常常看到“二十总”、“十七总”这样的地名,问父亲这是什么意思,他说也不明。查了查维基百科,只有关于湘潭一则记录:

总是湖南湘潭城所特有的地名。现保留使用的为九总以至十八总。它们不仅是地名,而且蕴含了相当深厚的历史文化。

湘潭城大致在明初,街区就划分为十八个“总”,即沿湘江从东到西将街区分为一总至十八总。“总”这个特殊的称呼,来源于古代打更巡夜所设的“总铺”。一总至八总在1576年筑城时包含在了城内,而且随着清朝湘潭城商贸与城市活动向城外集中,一总至八总的称呼日后不再使用。而城外的九总到十八总的地名一直延续到现在。因为“总”与航运商业具有紧密的联系,它们也成为了湘潭港市的见证,“总”沿江排列,大致可以以码头来分隔,日后十三总习称航运码头,十四,十五总习称客运码头,十六总习称货运码头,而十八总则称为大码头。

wikipedia

然而我们走的这条路是江苏中部的江海水网,和湘江还有点距离。接着查到了《日报》的一篇文章,似乎和湘潭类似,“总”是作量词用,作为辖区划分的标志。

据《南通市志》记载:“南宋时,淮盐产区一场有10灶,一灶有盐民20余户。数户编为一甲,设有甲头;数甲编为一总,设有总辖”;“元代于灶户聚煎之处设团……编入灶籍”;清代“编定各场灶籍户口,一场分为数总,一总分为数甲”(引文摘自《南通市志.盐业篇.盐业生产》)

海门市委老干部局网站

看来这个老干部局还是做了点调研工作,答疑解惑,我把故事讲给家人听,他们都豁然开朗。

在家逗留数日,恰逢童年好友也在家,二人重拾久不操练的“土话”,生疏得很,在父亲的帮助下常常需要反复换词才能到地道的讲法。比如喝水不说喝水,要说“吃茶”,放了茶叶叫“吃茶叶茶”。还有用方言说说“没有去”就很突兀,得说“不曾去”。伴随着练习,多少许久的记忆伴随着方言词汇在大脑里激活起来。

一晚乘夜色溜进曾经上学的初中,门前有保安,但我俩挺起腰大摇大摆走进去,保安看我们这架势,竟然没有拦。周五晚上7点半,老学校仍然灯火通明——初三的学生在上晚自习,说是自习,竟也是有老师在讲课。我不太记得清以前上学时晚上是不是要真上课了,只记得和周围同学聊天聊得很快乐… 学校另一侧广场,大射灯下站满了不知年级的学生,一名老师在用普通话训话,正在强调“物理学习很重要”之类的概念。一个校长模样的人物在人群边缘抽烟,一边观察学生和台上讲话的老师。

感叹了一下学生如此辛苦,我俩径直往后面的操场奔去。单双杠、moneky bar 各有好几副,可是野草有半膝高,黑灯瞎火还怕有蛇,没玩。现在的学生,大概也是没时间玩的,那一片野草里连人踩出的小径也无,便是例证。

退出来时,碰见一学生,他喊了一声“老师好”就跑了。错愕中,走到校门前,这次被保安拦下,问“你们是初几的?” 大概也是把我俩当成了初中部的老师,我俩实在没有撒谎的技能,马上就招了。道歉之后退出来。

同父母一起去盐城湿地条子泥观鸟,这一处湿地是世界上面积最大的潮间带湿地也是东亚——澳大利西亚候鸟迁徙路线上的关键区域。近几年来环保被提上议程,加上这条关键迁徙路线对于很多在红色名录上的物种来说性命攸关,被科教文评为世界自然遗产,也因此扩大了湿地保护范围。我们去的这天是小潮,并没有大潮时群鸟纷飞的场面,但也还是看到了小青脚鹬,大滨鹬这样难得一见的鸟种。

条子泥附近有个小镇,名为“弶港”——我父亲说老一代人会称那个地方为“老北弶”。他用方言说着,把“弶”念为qiang(入声)。我查找着这陌生汉字的正确读音,发现读“jiang4”,有些残忍的是,这字意为“捕捉老鼠鸟雀等的工具”。在少年闰土里也有这字——我怎么不记得了。

我的父亲允许了;我也很高兴,因为我早听到闰土这名字,而且知道他和我仿佛年纪,闰月生的,五行缺土,所以他的父亲叫他闰土。他是能装弶捉小鸟雀的。

《少年闰土》

也就是说,在很久以前,这里因为湿地资源丰富吸引了很多鸟类栖息,乡民以捕鸟为生,乃至于地名都成了“弶(捕鸟)港”。想起在亚当尼科尔森关于海鸟的专著《海鸟的哭泣》里提到过,苏格兰赫布里底的圣基尔达岛每年会宰杀12,000只暴风鹱,以至于他们和暴风鹱形成了一种共生关系,这种关系通过民歌的形式在暴风鹱神话中找到蛛丝马迹。而盐城湿地鸟儿以前的命运,只能在地名里找到蛛丝马迹了。实际上,我很惊讶,申遗成功以后的盐城,竟然允许保留了这一地名,甚至可以说是一个奇迹。

如今,你可以在网上听到这段古老的关系。1951年夏天,伟大的美国民族志学者艾伦·洛马克斯,也就是第一位用磁带录音机收集传统音乐的人,去往外赫布里底群岛中的巴拉岛。他在岛上的玛丽·吉利斯家中录下了玛丽朋友安妮·约翰斯顿与蕾切尔·麦克劳德唱的歌,二人对洛马克斯发音不标准的盖尔语咯咯发笑。她们在他的催促下开始唱歌,不过,背景声中有沏茶声,还有洛马克斯打断她们的话:“茶等一会儿再喝,玛丽,劳驾,杯碟发出的每一声细小的嘎嘎声我都听得见。”于是,两位女士再次开始:

Iteagan, iteagan, uighean,羽毛,羽毛,鸟蛋,

Iteagan, iteagan, eòin,羽毛,羽毛,鸟儿,

Iteagan, iteagan, uighean,羽毛,羽毛,鸟蛋,

O’s e mo nighean a nì’n ceòl.哦,我的女儿会唱歌。接着是合唱,没有歌词,只有鸟的声音,蕾切尔说这些“只是哼唱,是海鸟唱的歌”,它们想表达的意思核心,无法转述出来。

暴风鹱神话中最核心的部分在北极圈居民中留存了下来。海洋中叫人害怕的女神赛德娜在从格陵兰到加拿大西北区域都以冥府女主人的身份为人熟知。她在那里完全是因为她在人间的遭遇,而她的毁灭性则与暴风鹱的力量密不可分。小时候,她与父亲一起住在格陵兰的偏远地带,母亲则已经去世。赛德娜长成了一名漂亮姑娘,人们对她的美貌有所耳闻,那片海岸每个地方的年轻男子都划着皮艇前来追求她,而她谁也看不上。一个春天,冰雪消融,鸟儿也随着复苏的日光回来了,一只暴风鹱从海上飞来,开始对她说话。“到我这儿来,”他说,“来到这片鸟儿的土地,你永远都不会挨饿。

我的帐篷是由美丽鸟儿的外皮做成,我的暴风鹱兄弟们会把你想要的都带给你,并用他们的羽毛为你做衣裳。你的油灯会永远明亮,锅子里会永远有肉。”

赛德娜无法回绝,于是他们一起去往鸟儿的土地。旅途漫长,跨越海洋。当他们终于抵达,赛德娜发现,暴风鹱对她撒了谎。他拿给她看的帐篷罩着陈旧的鱼皮,到处都是破洞,风夹着雪从洞口灌到帐篷里。她的床铺不是美丽的白色驯鹿皮做的,而是坚硬的海象皮。她赖以为生的则是鸟儿为她带来的难以下咽的鱼。

她抛弃了自己的生活,太过自负而无法接受渴望着她的爱斯基摩年轻男子。她十分忧伤,唱起了歌:

唉!父亲,要是你知道我有多不幸福,你会来到我这里,我们会乘着你的皮艇,匆忙划水离去。暴风鹱待我不好,我对他们来说是个陌生人。寒风从我的床铺边刮过。他们给我难以下咽的食物。快来接我回家去!

夏去冬来,等到渐渐温暖的风再次从海上吹来,父亲来看她了。她扑到父亲身上,乞求他带自己回家。暴风鹱外出打猎去了,于是父亲迅速让她坐上皮艇,二人出发了。暴风鹱回家后,发现赛德娜不见了,他火冒三丈,叫来其他暴风鹱,一起飞到海上搜寻落跑的姑娘和她的父亲。当然了,他们很快就找到了这对父女,并朝二人掀起剧烈的风暴。大海卷起巨大的浪花,威胁要淹死人类。父亲出于对死亡的恐惧,决定将赛德娜献给她背弃了的暴风鹱,于是将她丢下船去。赛德娜死命抓住皮艇的船沿,她的父亲掏出一把小刀,砍断她手指的第一段关节。切下的手指部分掉进海里,变成了海豹。她依然抓着皮艇,比之前还要用力,她的父亲再次用刀砍断了她手指的第二段关节,掉在海里的这一部分手指也变作了海豹。当父亲砍下她剩余的手指后,这些血肉变成了鲸鱼。

暴风鹱以为赛德娜已经淹死,于是平息了风暴。她的父亲也允许她爬回皮艇里。然而她恨父亲。等他们回到岸边,父亲睡去后,赛德娜让自己的狗去咬掉他的双手和双脚。父亲醒来后,诅咒着赛德娜和狗和他自己,于是大地把他们都吞了进去。这就是为什么赛德娜如今统治着冥府。

我们很难找到比这个故事更难以忘怀的海鸟故事了。这则神话里包含了关于暴风鹱的一切:他的引诱与诱惑、他统治着的广袤海洋、他许诺的财富、他生活中真实的绝望、他的油腻和肥硕、他的美丽羽毛、他的凶残与愤怒、他的力量、他与各种风暴和海洋的亲密、他黑暗又敏锐的双眼,还有最重要的他的神秘,他栖息在我们所知道的世界之外的生活。现代科学终于了解到的关于这种鸟的一切都以某种方式预先嵌入了这则故事中,暴风鹱就待在属于它们的世界里,是北方海洋世界里的核心灵魂。

在19世纪80年代的先锋人类学家弗朗茨·博厄斯用电报式语言讲述的那个版本中,暴风鹱会变换身形,能够用它那变形后“全知全能的神奇眼睛”在海洋中寻找赛德娜和她的父亲。等他找到这对父女,召唤风暴想要摧毁二人时,他发出了得意扬扬的叫喊:“呀哈哈哈哈!”如今你依然能从世上所有的暴风鹱那儿听见这种拉长音节的尖刻笑声。”

《海鸟的哭泣》 亚当·尼科尔森

封面图:如东小洋口风电母港

去发现

去感受

That beautiful rockface.

Kibou Mine – 希望峰

https://www.thecrag.com/en/climbing/japan/yugawara-makuiwa/area/314661717

秋风舒适

露营刚好

黑灯瞎火地摸黑吃东西什么的

久违的快乐

最近一段时间几乎每天早晨都会读到 Diary of a Punter 的更新。 这是一位原本拥有分析文学终身教职的教授,在一次致命的户外事故扭断脖子之后,于医院康复期间写成。据他所说他原本可以快乐地死去,只因为当时的搭档刚好是外科医生,救他一命,可是每一日他都在求死与求生之间反复挣扎。迄今为止他仍然在康复中心接受治疗,他的每日更新不会涉及到太多关于受伤身体的状况,但诚恳地记录了他在病床中体会过的各种瞬间。

高尚的爱,卑微的骄傲,勉强的愤怒,理性之脆弱,残存的自尊,往昔ego的回忆… 在他口中,竟然如此明了。只是,我不是很确定他在书写的时候,是否有那样清晰的概念。

他的每日ranting是他活下来的见证。

秋啊秋

终于来了

一颗抛弃了藤架的丝瓜

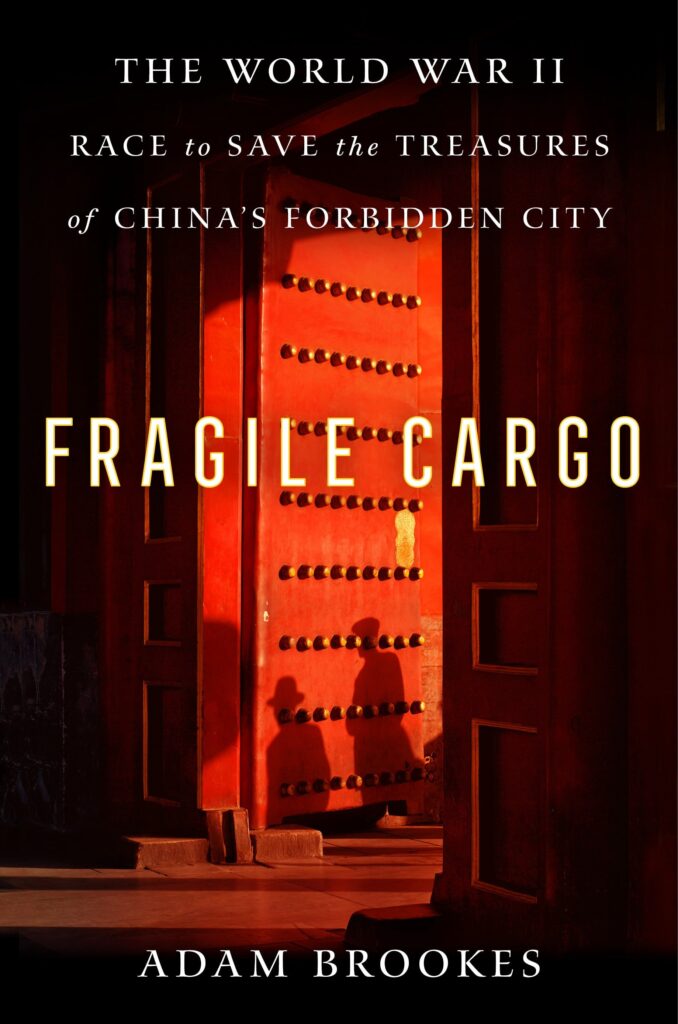

China’s Wartime Race to Save the Treasures of of the Forbidden City

https://www.penguin.co.uk/books/441577/fragile-cargo-by-brookes-adam/9781784743796

中国和中国人在二战中经历了什么,英语世界的讲述实在太少。他们只记得欧洲生灵涂炭的历史讲述,即使是对曾经驻北京的bbc记者来说,也远远不够。作者有很好的选题和切入这段历史的anchor。他说“这个故事在中国以外的地方几乎从来没有被讲述过。我读得越多,越发现故事有很多新的细节。 作为一名作家和记者,我感觉像一个巨大的、重要故事,一个中国历史上至关重要的时代,落入我的眼前。”

不可多得的好书,由战时紫禁城文物南迁西迁串联起的中日战争和国共内战的历史,读罢“暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣”,这是一件不可能的任务,难度可想而知,但是光靠想象只能有一个模糊的印象,作者搜集了不少资料把诸多细节拼凑起来,于是历史人物有了性格,有了生命,有了他们的追求与使命,而随之而来的也就是他们的命运。

最匪夷所思的就是在那么混乱的情况下,南迁已经是和战争前线追赶脚步的情况,竟然在1935年还选出来一千多件文物送到伦敦去展览,光是路上单程就花了近五十天时间,回来还差点因为搁浅回不来。1939年又被借展到苏联展览两个月,结果又被迫续展一年,再又因为德军打入苏联,失联一年半,延迟了近三年才把文物送回来。真是匪夷所思。

去伦敦的这一程展览,费尽周折,在欧洲也掀起轰动,但是中国文物对于欧洲观众毕竟是太陌生太遥远的存在,最后也只是沦为了一场时髦人士东方主义的大party,当然也不乏有艺术家收到启发,例如T.S.艾略特。 有意思的是,我去翻了一下当时展览的图册,除了当时展出物品的名录和照片之外,图册末尾付了很多当时贩卖东方文物的大画廊的广告。 随手翻了一下,就看见了臭名昭著的卢芹斋C.T. Loo。

有时我在想,如同马衡、庄严、那智良这些人,他们在执行自己得到的命令时,去履行自己的使命时,他们怀疑过吗?尤其是庄严在伦敦,看到并不懂中国艺术的欧洲人来附庸风雅,而历史文物只是间接地起到了“弘扬文化,提升国家知名度”这样的功能时,他会怀疑这一切都值得吗? 我想他们一定是怀疑过的。

然而他们都坚持去做了,大概那就是使命感。

作者努力把这个故事写出来了,也是使命感。

世纪初的旧梦。很多人批评这样的文字不真实,可能只是少数人的真实吧。华亭路的古着,大自鸣钟的打口碟,地下室的烟屁股,五角场大学的排练房,都真实发生在那世纪初的最初十年,就连张宙都几乎是确有其人的,他的名字叫吴宇清。就像Nelly写的,无论如何胡闹,总有新的可能性等在年轻人面前。

最近看到消极姐在长毛象上面说的养娃经历“到了这个岁数,体力、欲望、和世界搏斗的野心,都在肉眼可见地衰退。但是现在有这么一个小家伙,每天都在变得更聪明更强壮,赞叹新发现,不知天高地厚,看未来有无限可能,在ta身边就没法不被那种乐观所感染。这个世界对我而言不再是明确、腐化、日益坍缩的,它勇敢、生动、充满惊喜,就像我年轻的时候一样,但这一次并不需要有我。” source

开始我觉得说得挺有道理,但是反复想过之后觉得还真有可能那十几年不仅仅是因为年轻才生动惊喜,而是它本身就更生动。然而每一代人就会找到属于他们的生动吧!

路遇錦糸町大盆,舞池里投入的人们,统一又不乏变化,有人跳得一板一眼,也有人即兴发挥,这点倒是和广场舞有了很大的区别,台上乐队的即兴和台下舞蹈的即兴,为它注入了灵魂。就连来凑热闹的欧美游客也一点不违和呢。

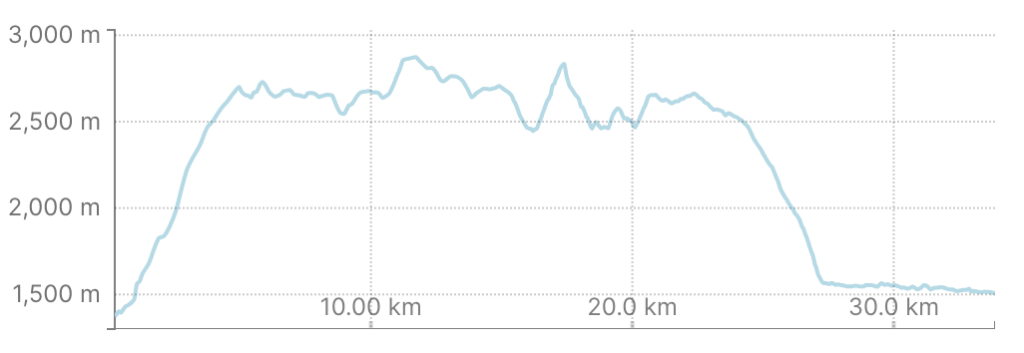

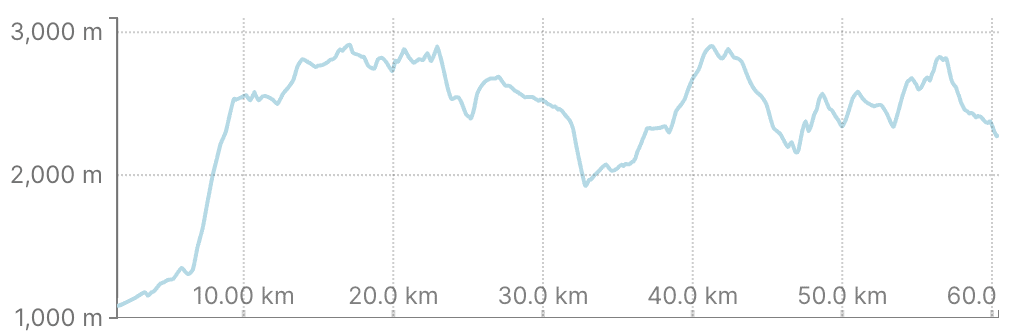

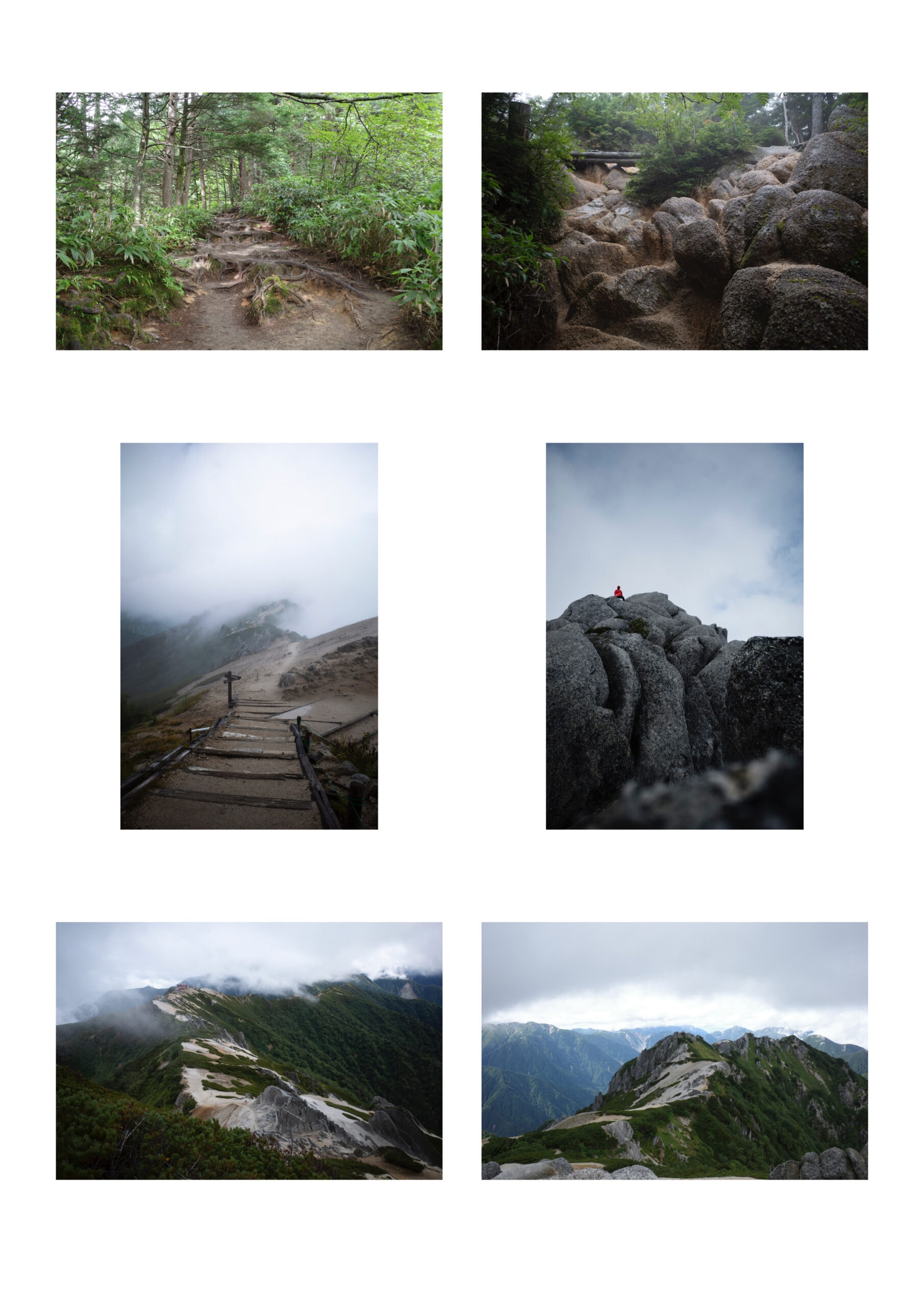

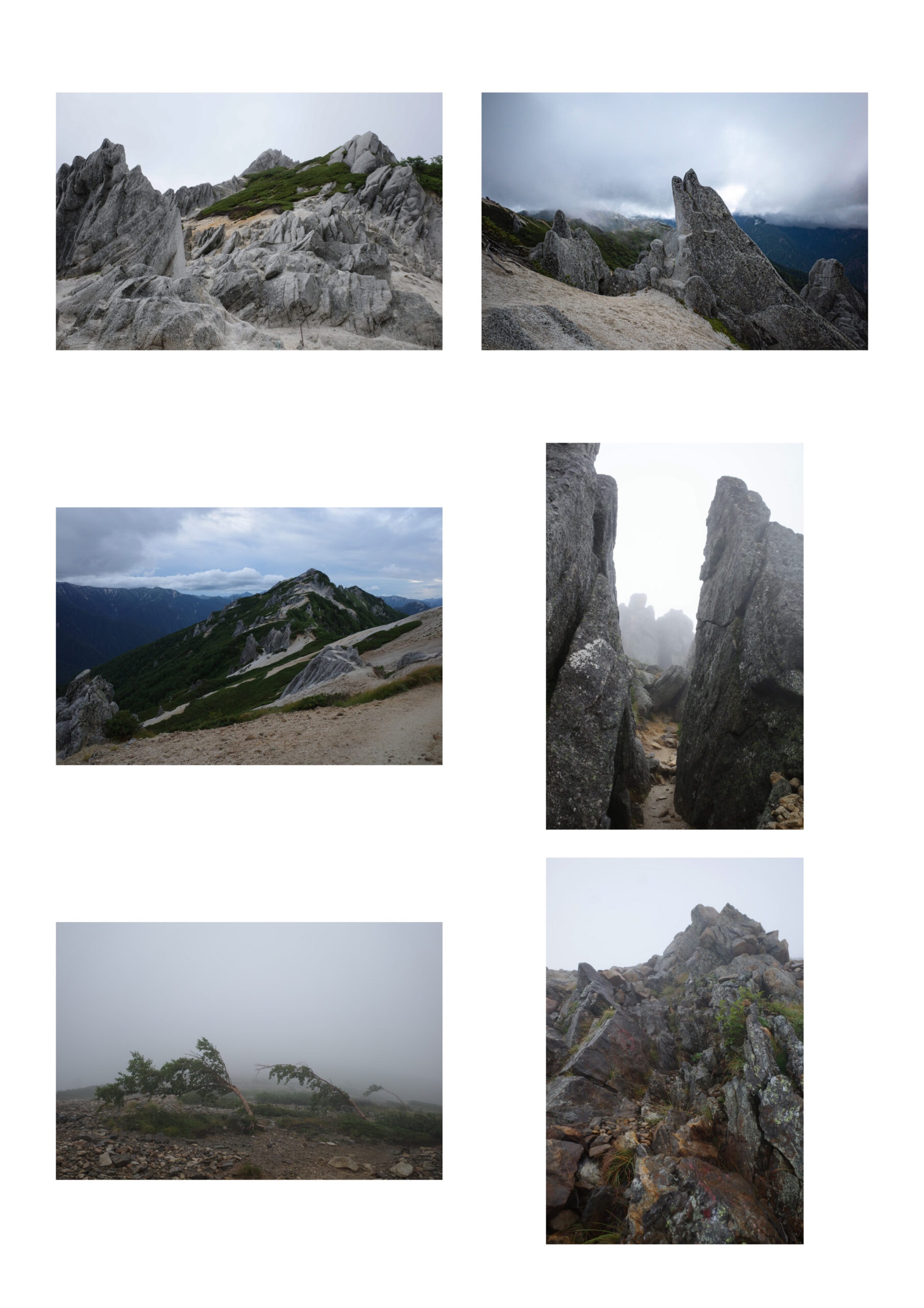

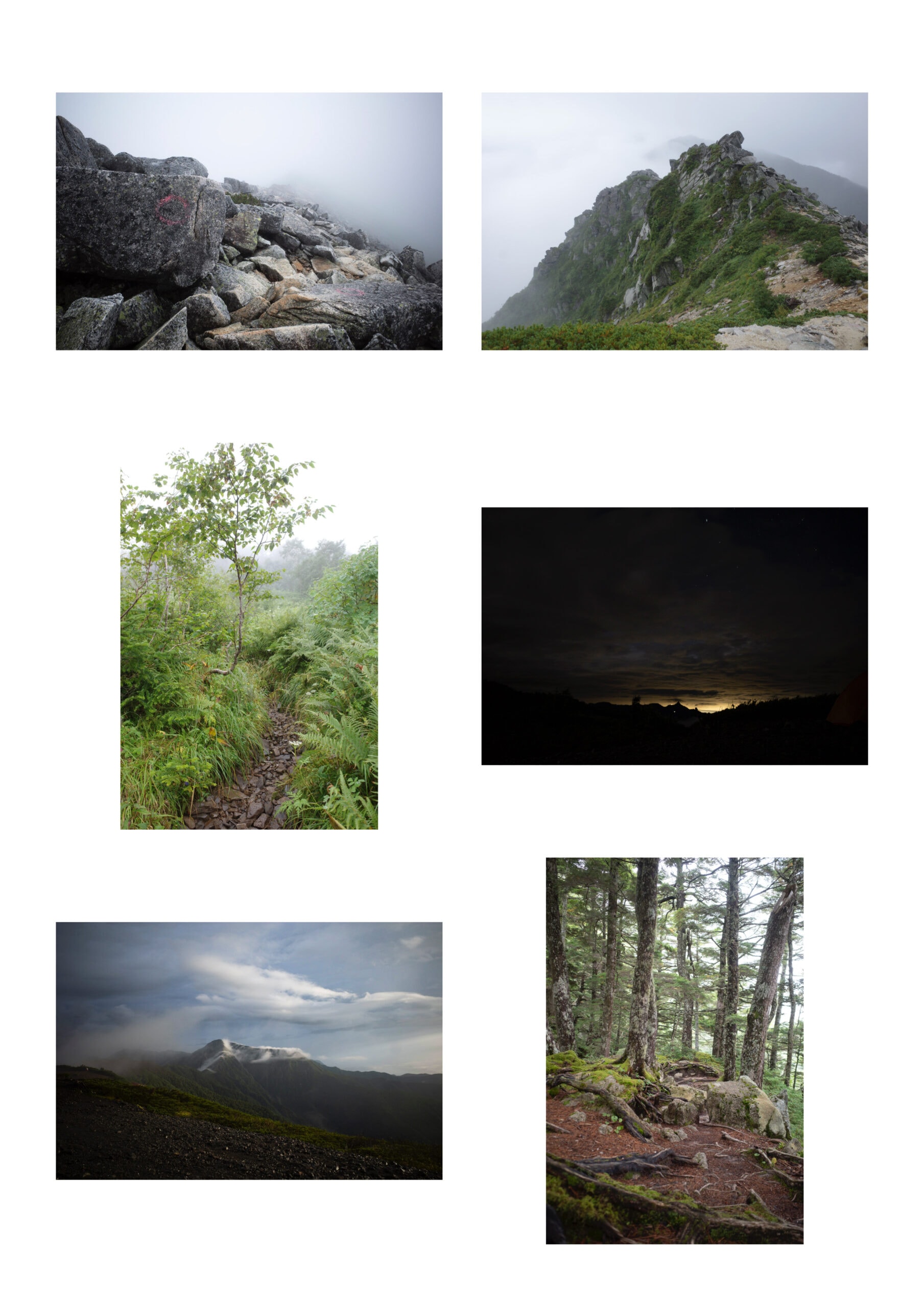

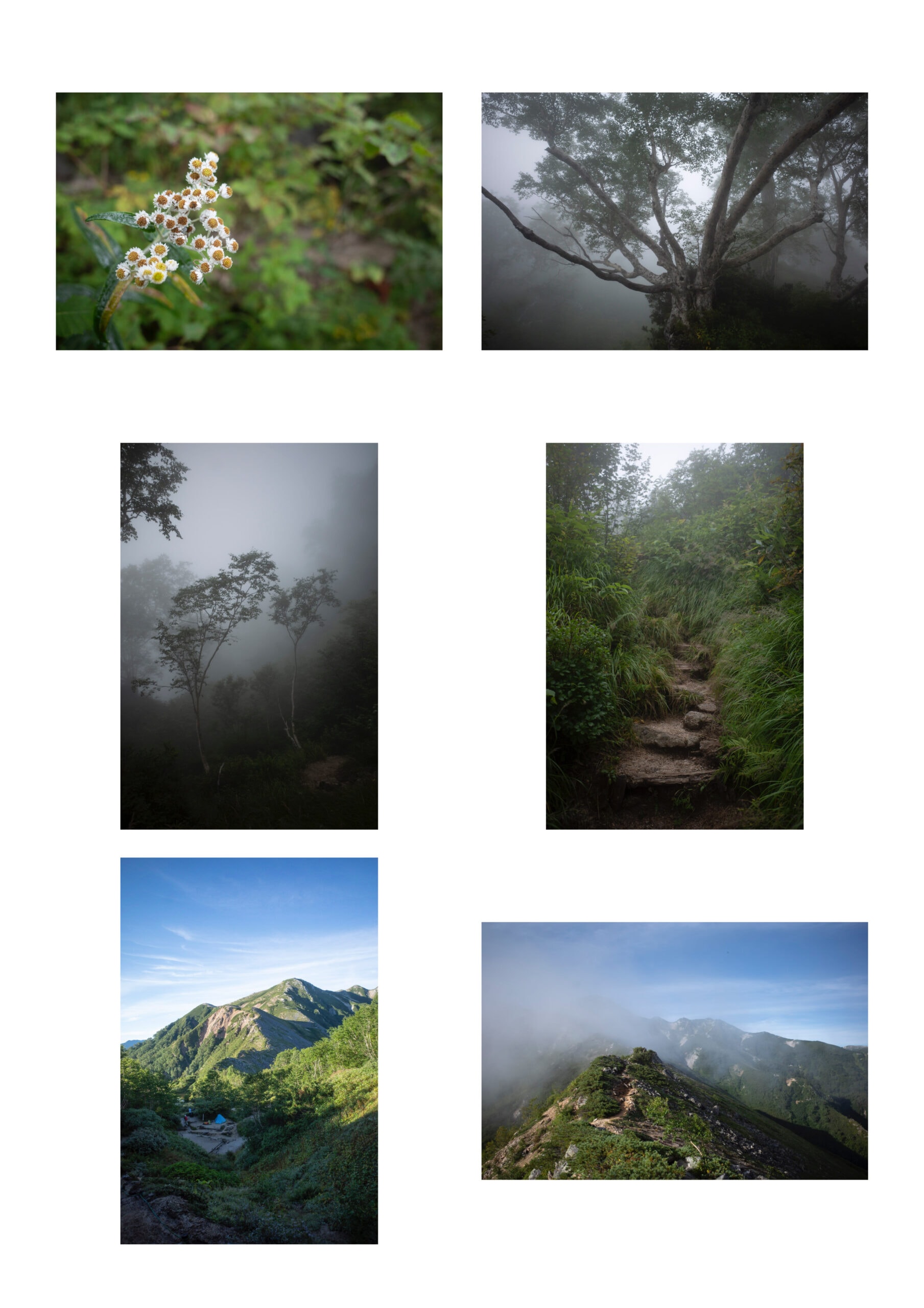

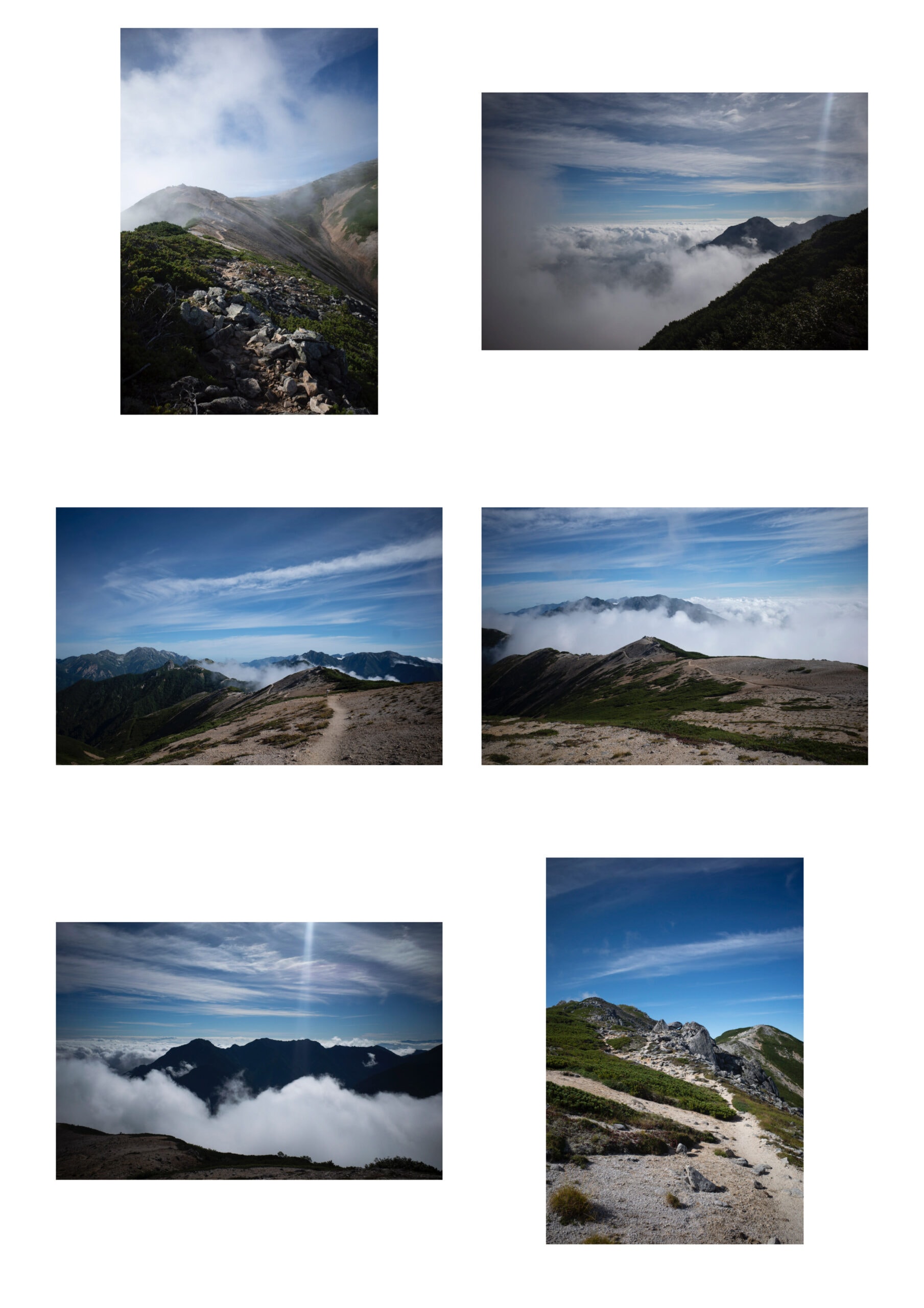

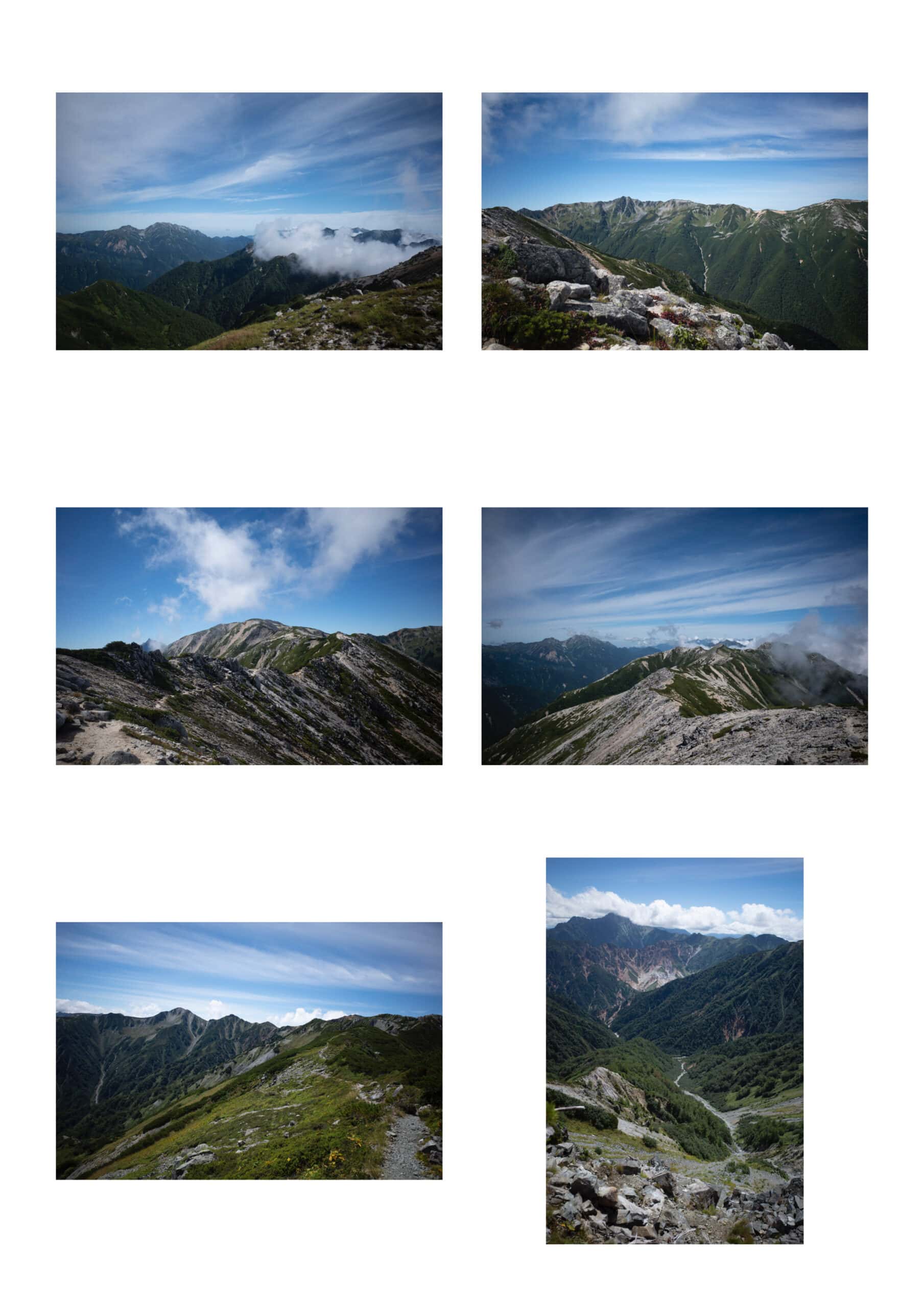

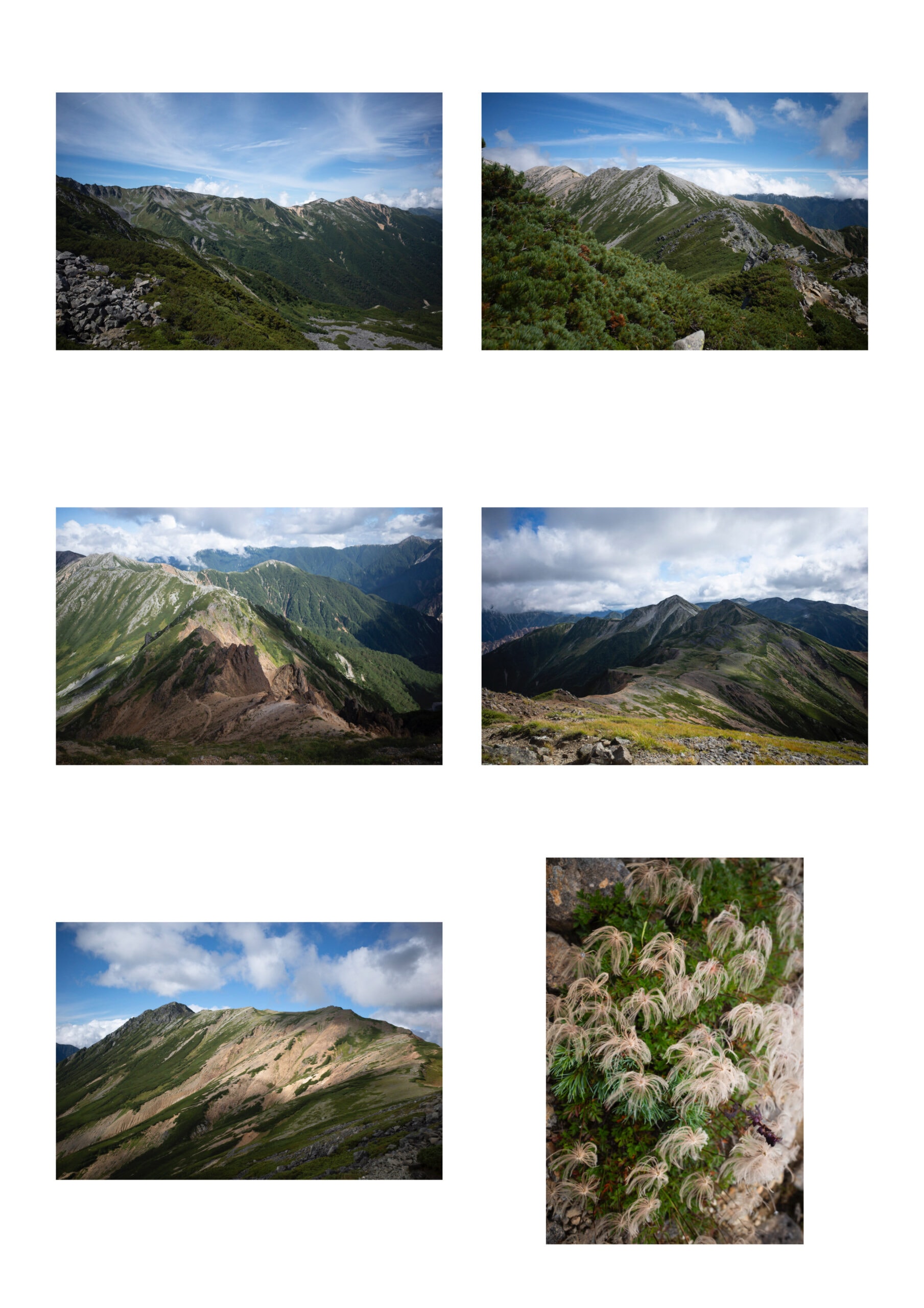

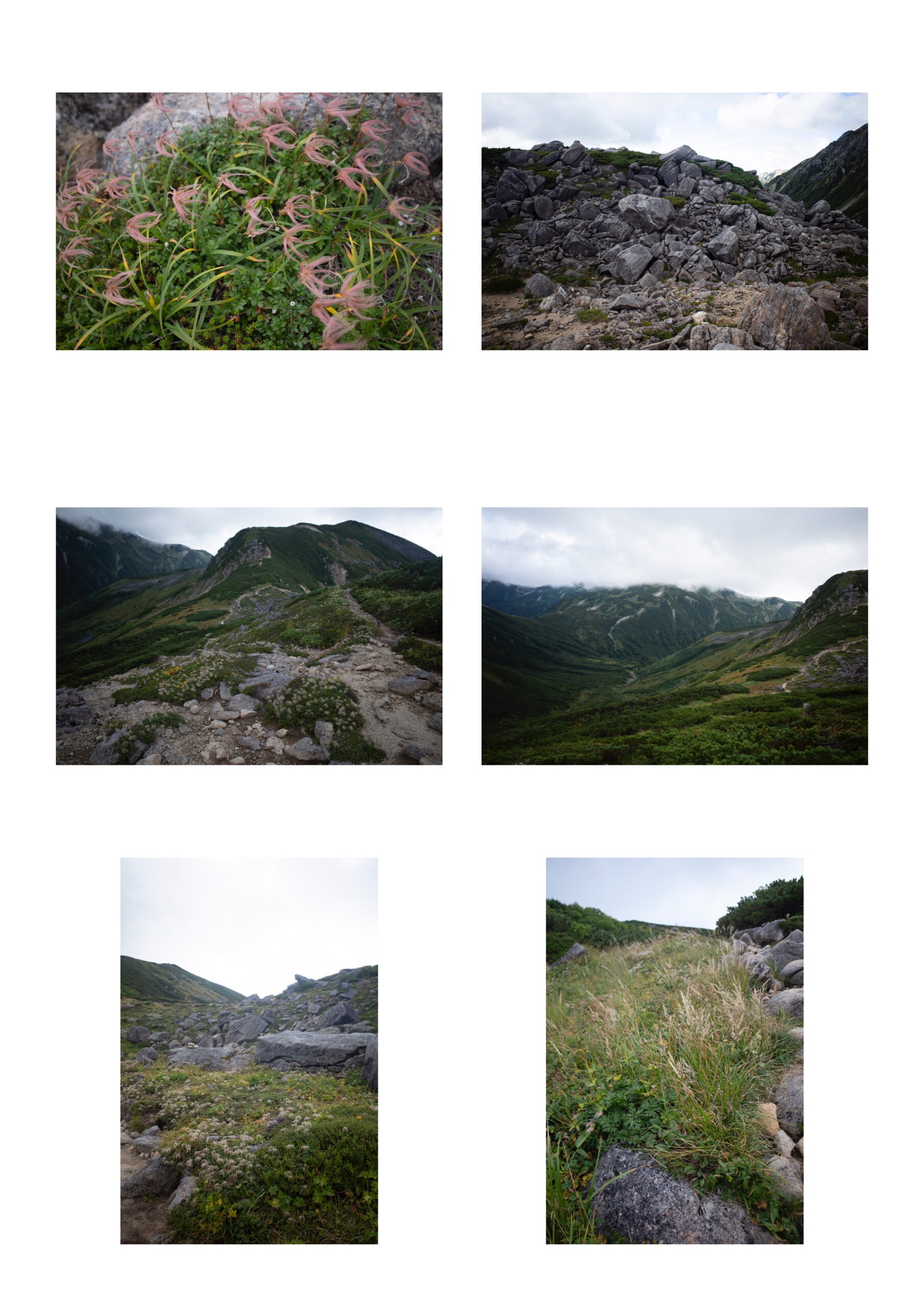

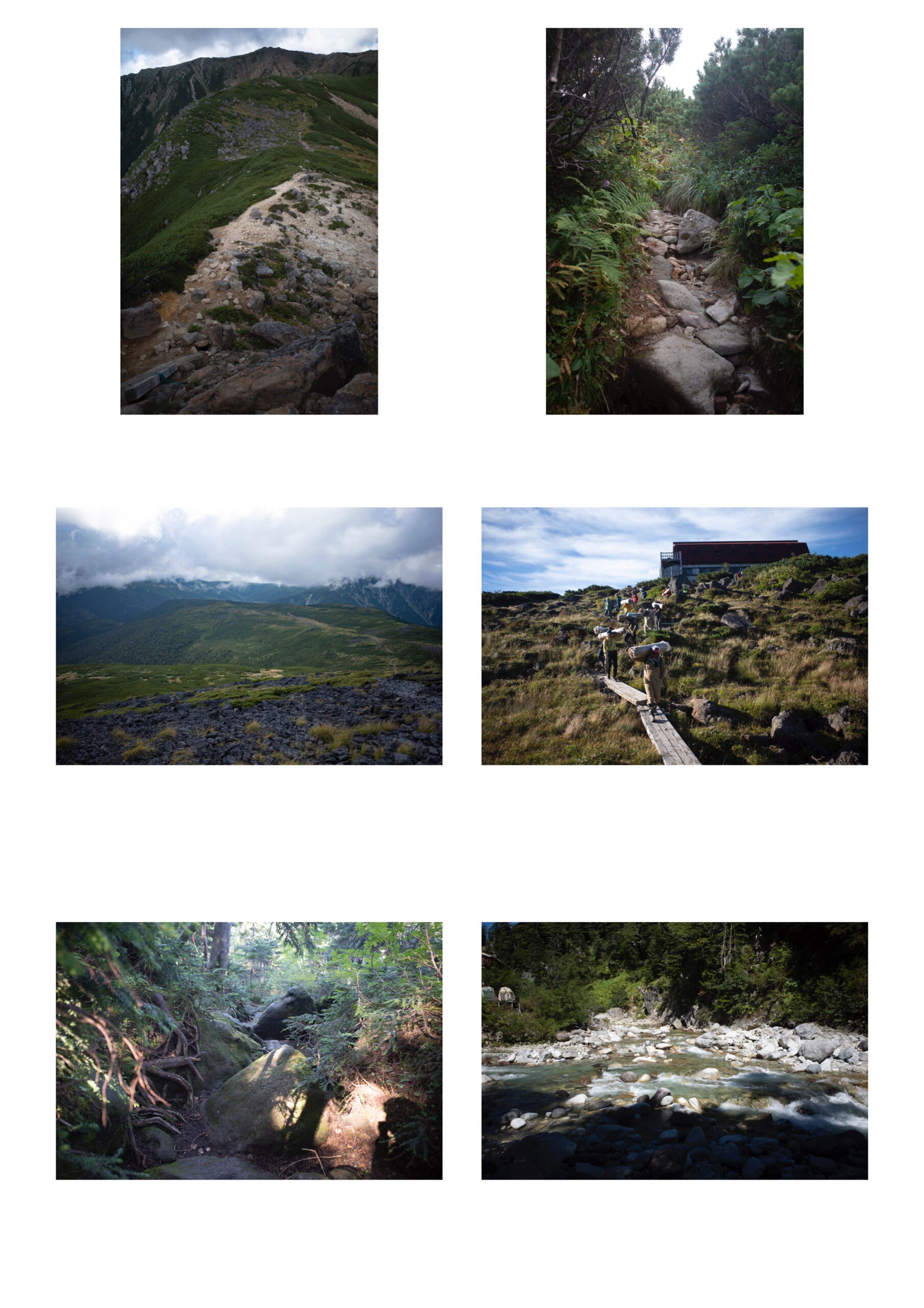

去年走过的一段路线,有几位朋友问起,就发干脆发一下地图以便分享。表银座和里银座两条环绕纵走路线环绕日本北阿尔卑斯山脉的最高峰枪岳,风景秀丽,而且几乎全程在2000米以上穿行,高山植被丰富,地形变化多端,是走起来十分有趣的路线。相传当年开辟线路的小林喜作讲,走在这样的山路上,就仿佛在银座逛街一样舒适,所以后人打趣将这一路的连穿路线戏称为“表银座”与“里银座”。

蓝色这段是从有明山莊经过燕岳出发,沿着“表银座”纵走路线一路北下至上高地。在此乘公共交通至松本市内再至七仓山莊。转移至红线的起点,沿着红线“里银座”纵走路线一路环绕至室堂完结。

2022年的日本,疫情阴霾尚未散去,一路山小屋在8月接连因为职工感染而关闭,因此无法预测是否能在小屋用餐。因此,我携带了全程需要的食物,前半程背负,后半程先寄存在中间我将经过的七仓山莊,到了之后拿到包裹再重新装包。这是我第一次独自背负长途,出发前是忐忑的,一路多雨还遇上了台风,归来时惊魂未定但仍然是非常特别的体验。

地图为gaiagps内嵌,点击链接可见更多详细信息。

第一段的升降图 上3250m 下3096m

第二段的升降图 最后可以不用走下山真是福报 上6166m 下 4996m

真夏之云,热得像蝉一样奄奄一息